タペストリー作り

2025.09.20毎年、後援会主催の「秋を楽しむ会」というものがあります。

そこで職員による手作りのタペストリーを出品予定です!

保育園には色も素材もさまざまな布があり、見ているだけでわくわくしてきます。

タペストリーって何?どんな題材を選んだらいいの?

作りたいもの、親子で見て楽しめるものってなんだろう?

職員一人ひとり、この布はどうか?どんな形にすればその題材に見えるか?・・・なんて考え相談しながら作っています。

当日に向けて、着々と準備が進んでいます。

お昼の時間 part2

2025.05.23毎週木曜のお昼は職員の手による庭の整備の時間。係が計画したことをみんなで作業します。

これだけ豊かな庭がありながら、植物や虫達のことをあまり知らない職員もいます。乳児担当は日常的に大庭に出ることがなく、新しい職員もいるので、今日は作業の時間を「虫を知る回」に変えてワークを行いました。

虫を探して、観察して、記録をする。何だか小学校の時の理科の時間みたいですが、子どもがいないところで懸命に虫を探すことが新鮮でもありました。

その後は集まってシェアをしたり、観察したことを少し深めたりしました。

今日は、世界最大のガガンボと言われるミカドガガンボが七草の部屋に遊びにきていました。よかったらInstagramも覗いて下さい。

季節や時間によって種類も様子も変わるので、また行いたいと思います。この部門は中々子どもには敵いませんが、大人も遊んで、保育に繋げていきます。

こっそりひっそり、春の実

2025.05.16 庭に実ったイチゴの熟し具合を見ている子。

庭に実ったイチゴの熟し具合を見ている子。

ほんのり色づいているけれど、まだ辛抱。

こっそり葉の陰にしまう。

真っ赤になる前に誰かにとられないといいね。

庭の外側は子どもの目が届かない。

サクランボの実がひっそりとついている。

高い木は大人でもとれない所に。

鳥の分ね。

お昼の時間

2025.05.13子ども達が寝ている間に大人は色々なことをしています。

今日は栄養士と幼児担当保育士で勉強会。

乳児と幼児では食事スタイルが変わること、

3〜5歳の混合年齢保育なので発達に合わせた形態の難しさ、

大人と子どもの関係、距離感、、

様々な条件での変化や問題があります。

子どもが食べやすい様に、大人が仕事をし易い様に。

栄養士の視点と保育士が実際に食事の面倒を見る視点は違うので、大人同士お互いの仕事を尊重しながら研鑽していく貴重な時間になりました。

1ヶ月が経ちました

2025.05.02 5月になり、慣れてくると子ども達には少し疲れが見えてきました。

5月になり、慣れてくると子ども達には少し疲れが見えてきました。

連休はゆっくりできるといいですね。

事務室は来客中だったので、ホールで身体測定。

菖蒲の前で。

♫よーもぎしょーぶのーしりたたきー

間もなくこどもの日。

大きくなりました!

新年度の風景

2025.04.22春ですね。

進級、入園、入学、転職、復職、、、それぞれに色々と変化のある季節です。

おめでたいのに、気分は不安や焦りに揺さぶられることも多いですね。

子ども達は新しい環境を受け入れる過程で葛藤を表しています。小さい子だけではなく大人にも共通する事かも知れませんが、不安の多くは「不慣れ」と「見通しを持てない」ことからきていると思います。

毎日同じ人と、決まった場所でいつも同じ行為をすることで、その2つは割と早く解決され、少しずつ安心して過ごせる様になってきている様です。やがて保育園の中で自分の生活を送ることが可能になります。

「毎日同じ」が子どもを守り、子どもはそれをとても頼りにしています。

慌てず、ゆっくりと🍵

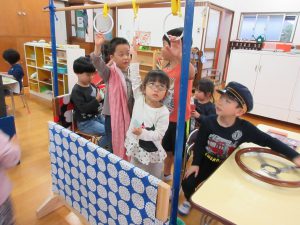

乗り物ごっこ

2023.01.3011月の終わりから年末年始をはさみ、ききょう組では電車ごっことバスごっこが連日行われていました。

環境認識のテーマが交通だったこともあり、国道6号線をまたいで南柏駅へ行って駅に発着する電車、バス、タクシーなどの乗り物や改札や券売機を見学してきました。

保育室に図鑑や地図など交通に関わるモノを用意してがありますが私たちの準備だけでなく、子どもが日常的に経験していることもたくさんあります。

おばあちゃんのお家に行くのに電車に乗った。遠いからハヤブサに乗った。

高速道路を使ったら信号がなくて止まらないで走れた。

バスは降りるときに降車ボタンを押すんだよ。

切符って何?ケータイでピッてすると乗れるんでしょ?

反対に不思議に思っていることも。

電車の運転手さんはどうやって帰るの?

新幹線は柏駅に止まらないの?

クラスのみんなが何かしらの経験をしていてたくさんの事柄を話してきます。

そのようなことが電車ごっこやバスごっこの中でも表れ、遊びながらお互いに新しく覚えたり深まったりします。

電車ごっこでは運転士、駅員(券売機係)、車掌、お客さんの役割が出てきます。

この期間の遊びをじっくり見ていると、運転士の仕事や車掌の仕事など、初めはただお客さんを乗せて走らせるだけだった事が、繰り返し遊ぶうちに切符を買い(又はケータイをかざして改札を通り)、時間が来ると発車し、行き先を告げ、安全確認をし、最後には車庫に戻り運転士は家に帰って休む、までになります。

3年間このクラスで生活しますので、運転士も去年はお客さんの役をしていました。今年の電車ごっこが子どもの経験となり、来年も再び電車ごっこが表れると思います。

毎日の生活の中で得たことを基に子どもたちの遊びが発展するということがよく現れた遊びでした。

冬

2022.12.21一段と寒さを感じるようになりました。先週から保育園の庭には、 霜がおりはじめ芝生や落ち葉もうっすらと凍るようになり、今週は 氷が張るほど寒くなり、庭の水道も凍っていました。そんな寒い日の中、こどもたちは霜柱を見つけ踏みに走ります。思いっきり走って踏み潰す子、「サクッ」という音を感じながら踏む子、誰にも見つからないようにこっそりと踏んでにっこりしている子、掘り出してみようとする子。それぞれ個人で楽しんだ後は、「僕はこっちを探してくる」「入れ物は僕が用意するよ」「確かまだ庭のあそこにあると思うから見てくる」などと声を掛け合い仲間と協力しながら集めます。小さい子も一緒にくっついて行きます。仲間の一員です。集めた霜柱は、大きさ比べや量を比べたり、かき氷ご飯にして遊びは続いていきます。

子どもは体験だけではその概念を学ぶことは出来ません。体験や感情に言葉をつけることで体験を認識して自分の中に概念を積み重ねていくことができます。

冬の季節 まだまだ他にも体験することはたくさん出てきます。氷を作ってみること 吐く息が白いこと 庭の木の葉がほとんど落ちて木に葉っぱがないこと 月がきれいにみえること、遠くに見える富士山に雪が積もって真っ白に見えることなど、日々色々な気づきがあります。そのたくさんのことを子ども同士や大人に伝えたり、家でお父さんやお母さんに話すことで自分の中に入れていきます。これからまた春が来る前に今の冬の変化を 子どもたちと毎日過ごしていきたいと思います。

他の子と共に

2022.11.17なでしこ組です。

二歳児は、まだまだ自分一人の遊びに没頭する日々を過ごしています。一方で、空間や遊具を共有したり、他の子への意識から会話が出来る姿も見えてくるようになりました。まだ「仲間」というような強い意識はありません。最初から仲の良い子と遊ぶことを決めているようなこともまだ見られません。一人一人が自分の遊びをしているところから偶然的に他の子との関わりが発生します。その偶然の関わりが、私たちが知る、コミュニケーションというものに繋がっていきます。

実際に子どもたちが関わり合いを育んでいる場面を紹介していきたいと思います。

赤ちゃんのお世話をしています(この子たちにとっては、シャチのぬいぐるみは赤ちゃんです)。赤ちゃんに哺乳瓶でミルクを飲ませる子がおり、隣には赤ちゃんのための飲み物を作っている子がいます。「おいしい?あかちゃん」「いまミルクつくってるからね」と話しています。三人ともしていることは違いますが、この空間にいることを認め合っています。この後もずっと遊んでいました。

二人で同じ遊具を使って、同じテーブルで遊んでいます。

数分間…ずっと無言です。二人ともロンディー(遊具の名前です)を色分けして揃えています。初めは、一緒に遊ぼうという雰囲気もありませんでした。片方が先にこのテーブルに座って色分けを始め、それを見てもう片方も始めました。二人とも自分のやっていることに夢中で、少しもお互いのことを気にしている様子が無いようにも見えますが、「このテーブルとこの遊具を共有している」ということはお互いに認め合っています。隣の子が「あおがもうないの」と呟いたことを、もう一人の子がしっかりと聞いていて、箱の中から青いロンディーを見つけようとしている姿もありました。そしてそのやり取りが終わると、また二人はそれぞれの世界に戻り、無言でじっくりと遊び始めます…

四時を知らせるパンザマストが鳴った瞬間、三人が音の聞こえる方角をはっと見て、ひとりは手元でしている砂遊びを続けています(見切れていますが)。ここから、共通の話題で会話が始まりました。

A「もうかえるじかんじゃん!」

B「もうすぐおむかえくるよね」

C「Cちゃんはパパ(がお迎えに来る)」

A「Aちゃんはママ」

背を向けていたり、全然違う方向を見ていても、相手の声は聞いていて、会話が成立しています。誰話を話をしていても、気にせず自分の遊びに集中することもできますが、お互いに言葉に耳を傾け、言葉で返していました。

道具であそぶ子どもたち

2022.09.28全身を使って遊ぶ1歳児クラスの子ども達の様子です。

足腰の力が発達し、自分ひとりで動けるようになる1歳児では、全身を使った粗大運動遊びが活発になります。好奇心旺盛で運動要求も強くなり常に動き、遊びながら方向や空間認識、平衡感覚を身につけていきます。

部屋の中の空間のひとつであるベッドまわりでは、様々な運動遊びが見られます。

ベッドとベッドに手と足を広げてつかまり、握る力や両手足の力、腹筋、背筋を使ってバランスを保っています。

他の子どもの姿を見て、やってみたいと思った子はまねをします。模倣することは1歳児クラスの特徴でもあります。

子ども達自身で間隔をとって遊びます。譲ったり、ぶつかり合ったり、そういう中で社会性も育まれていきます。

子ども達でできたトンネルを四つん這いでくぐることもできます。子ども達の「やりたい、楽しそう」の気持ちがつながり、自分の体で、今できることに挑戦しながら遊んでいます。「できた!」の達成感と他の子の姿や声を感じながら遊んでいます。

「やってみよう」と思える環境作りを大切にしています。

こちらは子ども達の体が入るくらいの筒状の道具です。

子ども達が体を使ってどのように遊ぶか想像してみてください。

穴の中に両足を入れて座ったり、横にして座ったり【難易度は上がります】穴に足を入れて歩いたり、お腹まで持ち上げて歩いたり、3つ重ねて長い穴を作って色々な道具を入れたり、、、

好奇心旺盛な子ども達は、限りなく遊び続けます。

これらの遊びは、自発的に遊ぶ子ども達のほんのわずかなシーンです。

たくさん体を動かしたい、色々な物を通して感覚して遊びたいと、毎日空間や道具を使って遊びながら発達しています。

そうした自分を発達させる可能性を持っている子ども達が、思い切り自分の力で、自信を持って生活できるように、ひとりひとりを見守ることはもちろんのこと、その中で今必要な道具と空間を用意し、子ども達の喜びを発見し続けていきたいと思います。